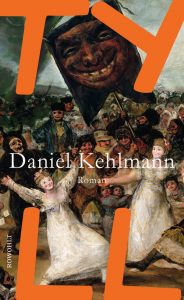

»Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen.« Mit diesem lakonischen Satz eröffnet Daniel Kehlmann seinen Roman »Tyll« (Berlin: Rowohlt 2017, 477 S.). Till Eulenspiegel, den berühmtesten Narren der deutschen Kulturgeschichte, nennt Kehlmann zwar altertümelnd Tyll Ulenspiegel, doch er verleiht ihm zugleich einen fast schon futuristischen Anstrich, wenn er ihn als Hauptfigur seines Buches vom 14. in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts vorverlegt. Mit dem Krieg im ersten Satz ist der Dreißigjährige Krieg gemeint. So stellt Eulenspiegel für Tyll denn auch lediglich eine unter anderen närrischen Vorlagen dar, eine weitere hat man teuflisch rasch in Grimmelshausens Simplicissimus ausgemacht. Denn Kehlmann nutzt dessen Kunstgriff, die Tradition des Schelmenromans anzuzapfen, um die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs in gespielter Naivität und weitgehend ›von unten‹ in den Blick nehmen zu können. Anders als Grimmelshausen wählt er allerdings keine Ich-Perspektive. Tyll ist nicht selbst der Erzähler von »Tyll«, »Simplicissimus« schon aus diesem Grund eher ein Reservoir für Anspielungen als eine Art Muster.

Insbesondere die Narrwerdung Tylls gemahnt überdeutlich an jene bekannte Episode aus dem zweiten Buch des barocken Romans, in dem Simplicissimus in einem Kalbsfell und mit Eselsohren in seinem »Gänsekerker« erwacht, auch wenn die Szene bei Kehlmann in der freien Natur um einiges brutaler und unheimlicher ausfällt als im ›Original‹. Selbstverständlich kommen in »Tyll« später an zentraler Stelle auch noch eine Gans – und davor auch schon ein Kerker – vor; und selbstverständlich hat Kehlmann über Grimmelshausen längst eine Poetikvorlesung gehalten, in der die erwähnte Episode und der gesamte Roman versiert und akkurat analysiert worden sind.[1]

Insbesondere die Narrwerdung Tylls gemahnt überdeutlich an jene bekannte Episode aus dem zweiten Buch des barocken Romans, in dem Simplicissimus in einem Kalbsfell und mit Eselsohren in seinem »Gänsekerker« erwacht, auch wenn die Szene bei Kehlmann in der freien Natur um einiges brutaler und unheimlicher ausfällt als im ›Original‹. Selbstverständlich kommen in »Tyll« später an zentraler Stelle auch noch eine Gans – und davor auch schon ein Kerker – vor; und selbstverständlich hat Kehlmann über Grimmelshausen längst eine Poetikvorlesung gehalten, in der die erwähnte Episode und der gesamte Roman versiert und akkurat analysiert worden sind.[1]

Darin liegt allerdings ein Problem. Denn die Bonbons für Kulturbeflissene, die bereits die sensationell erfolgreiche »Vermessung der Welt« schwer erträglich machen, verabreicht überreichlich auch wieder »Tyll«. Kehlmann belässt es mitnichten bei Grimmelshausen oder Eulenspiegel. So bekommt etwa der universalgelehrte Jesuit Athanasius Kircher zwei forciert hintergründige Auftritte, die für den Verlauf der Handlung entscheidend sind. Kircher ist an einem Hexenprozess gegen Tylls Vater – einen okkultistisch inspirierten Müllermeister – maßgeblich beteiligt, und seine Ausführungen v.a. zur Drakontologie, der Drachenkunde, werfen gediegene gelehrtengeschichtliche Pointen ab. Streberwitze, alles in allem.

Auf diese Art schlittert der Roman immer wieder an der Grenze des Kunstgewerblichen entlang, zuweilen gerade dort, wo er vorgibt, diese selbstreflexiv exakt zu vermessen. Greifbar wird das neben gekonnt gesetzten Überlegungen zu Wahrheit und Trug oder Erfindung beispielsweise in einer in ihrer poetologischen Penetranz gleich mehrfach bemühten weißen Leinwand. Diese übergibt Tyll als Hofnarr der Frau jenes unseligen pfälzischen Kurfürsten, der traditionell als Auslöser des Dreißigjährigen Kriegs begriffen wird und der als ›Winterkönig‹ in die Geschichte eingegangen ist, weil er sich bekanntlich nur einen Winter lang auf dem böhmischen Thron hatte halten können. Über ihn heißt es: »Die Leute nannten ihren armen Friedrich den Winterkönig, aber wenn es kalt wurde, fror er ganz fürchterlich.« (258) Man kann dergleichen sicher auch mögen.

Ungerecht und einfältig wäre es allerdings, den Roman für eine bloße Ansammlung mehr oder weniger gut platzierter Bildungsschätze zu halten. Denn gerade mit dem Dreißigjährigen Krieg ist es Kehlmann bitter ernst. »Tyll« geht von einer vielsagenden Fiktion aus. Das »uns«, von dem im ersten Satz die Rede ist – »der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen« – und das als Erzählstimme vor dem ersten Kapitel einen gut 20-seitigen Vorspann dominiert, bezieht sich nämlich auf Kriegstote, die sich »noch nicht damit abgefunden [haben], nicht zu sein.« (29) Dort, wo sie umgekommen sind, »hört man« sie noch »manchmal in den Bäumen«:

»Der Tod ist immer noch neu für uns, und die Dinge der Lebenden sind uns nicht gleichgültig. Denn es ist alles nicht lang her.« (Ebd.)

Da ausgerechnet Tyll Ulenspiegel diesem Geisterkollektiv als Schausteller eine wahrlich üble Vorstellung geboten hatte, bevor der Krieg das Dorf heimsuchen sollte, bleibt der Narr »vielleicht der Einzige […], der sich an unsere Gesichter erinnern und wissen würde, dass es uns gegeben hatte.« (28) Und da Tyll als Wiedergänger sowohl Eulenspiegels als auch Simplicissimus’ genau wie die Kriegstoten bereits selbst eine Art Gespenst darstellt, greift Kehlmann mit »Tyll« am Beispiel des Dreißigjährigen Kriegs tatsächlich zu einer groß angelegten Gespensterbeschwörung aus. Denn Tyll mag zwar den Dreißigjährigen Krieg überleben, aber er wird von diesem auch überhaupt erst zum Narren gemacht und damit kaum weniger gespenstisch zugerichtet als die Toten selbst. Kehlmann deutet den Narren als solchen in seiner Poetikvorlesung über Grimmelshausen übrigens als eine »Gestalt aus dem Schattenreich«.[2] Bezeichnenderweise geistert Tyll denn auch regelrecht durch den Roman, taucht mal hier und mal dort auf, ohne dass sein Kommen und Gehen dem Leser chronologisch und kausal völlig transparent würde. Mittels seiner Hauptfigur bezeugt »Tyll« die ungezählten Untoten des Dreißigjährigen Kriegs; hierin liegt vermutlich die wichtigste Intention des ganzen Romans.

Nicht um einen frivolen Totentanz oder Totenkult ist es Kehlmann dabei zu tun, sondern um eine inständige Form von Totenmemoria, die unablässig fiktive Figuren umkreist. So scheint bereits der Anfang des Romans ein Mädchen namens Martha zunächst zaghaft zu einer Art Hauptfigur aufbauen zu wollen; dies aber nur, um sie sich nach wenigen Seiten von in ihr Dorf hereinbrechenden Söldnern auch schon wieder entreißen zu lassen:

»Martha starb auch. […] [S]ie hörte ihre Schwester noch um Hilfe rufen, während die Zukunft, die sie eben noch gehabt hatte, sich in nichts auflöste: der Mann, den sie nie haben, und die Kinder, die sie nicht großziehen […] würde, all die Menschen, die es nun doch nicht geben sollte.« (28)

Es ist dieser Minimalismus, der die Unermesslichkeit vergangenen Leidens und Sterbens beglaubigt, mit dem Kehlmann an die ganz großen Traditionen europäischer Kriegsliteratur anzuschließen vermag. Von solchen und ähnlichen Sätzen lebt sein Buch.

Anhand von Schlachten im engeren Sinn wie anhand der seinerzeit gängigen Überfälle, Raubzüge, Vergewaltigungen und Ermordungen bringt Kehlmann mit wenigen Strichen und ohne den Hauch eines Voyeurismus das gesamte Spektrum der im Dreißigjährigen Krieg zutage tretenden Gewalt in den Blick: »[U]nd die Frauen starben, wie Frauen eben sterben im Krieg.« (28) Sein Hauptaugenmerk gilt dabei der völligen Sinnlosigkeit des Geschehens, die er in der Regel in ganz knappen Episoden oder Reflexionen einzufangen sucht. Als der fiktive Graf Martin von Wolkenstein sich im Auftrag des Kaisers auf die Suche nach Ulenspiegel macht und dabei durch das verwüstete Land zieht, kommt er »zu einem Dorf, in dem noch Menschen waren.« (197) Er trifft auf einen Mann und einen kleinen Jungen, die einen leeren Wagen ziehen: »Benommen fragte er, warum sie den Wagen zögen. ›Er ist alles, was wir haben.‹ ›Aber er ist leer‹, sagte der dicke Graf. ›Aber er ist alles, was wir haben.‹« (198)

Solche Dialoge beinahe Beckett’schen Formats deuten bereits darauf hin, dass Kehlmann jeden Versuch einer Moralisierung penibel meidet. Selbst die den Krieg anzettelnden Winterkönige sind bei ihm eher unbeholfen als ›schuldig‹. Sie lösen den Krieg wohl eh nur »nebenbei« (303) aus, zumindest in der Deutung Gustav Adolfs, der als einziger der wirklich entscheidenden Protagonisten in »Tyll« zur Figur wird. Alle anderen Feldherren, Monarchen oder Strippenzieher spart er aus. Mit Wallenstein hatte der (ebenfalls nicht direkt auftretende) Vater des Grafen von Wolkenstein immerhin einmal über das feuchte Wiener Wetter geredet (vgl. 194).

Wesentlich sind demnach keine Akteure, wesentlich ist, dass der Krieg sich im Lauf der Zeit verselbständigt und dass Opfer wie Täter sich seinen eigenen Gesetzen erst anpassen müssen, fatalerweise aber eben auch anpassen können. Über die Brandschatzung Magdeburgs berichtet ein einfacher Söldner:

»Als die Stadt gefallen ist, haben wir alles genommen, alles verbrannt, alle getötet. Macht, was ihr wollt, hat der General gesagt. Man schafft das nicht gleich, weißt du, muss sich erst daran gewöhnen, dass man das wirklich darf. Dass das geht. Mit Menschen machen, was man will.« (409)

»Tyll« imaginiert den Dreißigjährigen Krieg nicht als blindes Geschehen. Der Roman verwahrt sich lediglich gegen stabile Vorstellungen wie Zuschreibungen von Kausalität. Eindeutige Ursachen für alles ›Böse‹ haben bei Kehlmann (banalerweise) Religion und Inquisition parat, die (eigene) Literatur kann und darf ein solches Wissen nicht für sich beanspruchen. Das gilt letztlich für jede Dimension von Sinnhaftigkeit. »Nur wenn man sich daran erinnere, habe all das Leiden einen Sinn gehabt« (206), verrät ein Abt dem Grafen von Wolkenstein. Aber trotz und wegen seiner Emphase des Gespenstischen, des Zeugnisses und der Totenmemoria ist dies nicht auch schon das letzte Wort des Romans. »Was macht eigentlich die Erde mit all dem Blut?« (265), fragt sich die Winterkönigin noch vor der ersten Schlacht beim Anblick der eigenen Truppen. »Tyll« stellt derartige Fragen mit hoher poetischer Suggestivität, lässt sie mit ebensolcher aber auch stehen.

Kehlmann beschwört die Toten und leckt die Wunden des Dreißigjährigen Kriegs – nicht um sie zu heilen, sondern um sie offen zu halten. Durchgehend beharrt er auf dem Unabgegoltenen und Unabgeltbaren der Geschichte. Womöglich dichtet er aus dem Grund seinen gesamten Roman gegen jede potenzielle Identifikation des Dreißigjährigen Kriegs mit der gegenwärtigen Weltlage auch förmlich ab. Anspielungen auf den Nahen Osten oder auf Nordafrika – und in den Parallelen dieser Kriege mit dem Dreißigjährigen Krieg hat jüngst immerhin Herfried Münkler die Bedeutung des Dreißigjährigen Kriegs erblickt – sucht man in »Tyll« vergebens.

Das wirft die simple Frage auf, was der Kehlmann’sche Text unabhängig von seiner offiziellen Poetik und Intention heute eigentlich anzeigt. Denn der Dreißigjährige Krieg mag jahrhundertelang ein v.a. deutsches Trauma gewesen sein, aber er wurde in dieser Tendenz und Funktion spätestens vom Zweiten Weltkrieg gründlich abgelöst.[3] Im Hinblick auf die nationale Identität oder das nationale wie politische Selbstverständnis der Deutschen ist der Dreißigjährige Krieg heute mausetot, und daran wird auch das Gedenkjahr 2018 vermutlich nicht viel ändern. Warum also holt »Tyll« das längst vergessene Grauen mühsam aus dem Grab der Geschichte, um anhand angeblicher Untoter auf seiner Beständigkeit zu pochen? Ist vielleicht längst auch der Zweite Weltkrieg und ist vielleicht längst jeder Krieg zumindest in Europa heute so fern gerückt, dass es beinahe schon anekdotischer historischer Anleihen bedarf, ihn überhaupt wieder ins Bewusstsein zerren zu können?

Sollte das zutreffen, würden die beiden Textschichten, die ich hier strikt voneinander zu trennen und gegeneinander auszuspielen versucht habe – Streberwitz und Kriegsdarstellung – unbedingt zusammengehören. Der Krieg würde sich in dem Fall bei aller Intensität in der Darstellung als üppiger Bildungsschatz entpuppen. Und wäre derzeit in etwa so brisant wie die Drakontologie eines Athanasius Kircher. DIE These würde aber nicht nur den Kehlmann’schen Roman grotesk verfehlen, sie wäre auch zu schön, um wahr zu sein.

[1] Daniel Kehlmann: Kommt, Geister. Frankfurter Vorlesungen, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 99–132.

[2] Kehlmann: Kommt, Geister, S. 105.

[3] Vgl. hierzu Herfried Münkler: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618–1648, Berlin: Rowohlt 2017, S. 10–39.

Der Germanist Claude Haas leitet seit 2017 am ZfL das Forschungsprojekt Theoriebildung im Medium von Wissenschaftskritik.

VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Claude Haas: Zur Aktualität des Dreißigjährigen Krieges (II): »Denn es ist alles nicht lang her«? Daniel Kehlmanns Roman »Tyll«, in: ZfL BLOG, 31.5.2018, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2018/05/31/claude-haas-zur-aktualitaet-des-dreissigjaehrigen-krieges-ii-denn-es-ist-alles-nicht-lang-her-daniel-kehlmanns-roman-tyll/].

DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20180531-01