Zum Jahreswechsel 2023/2024 gelang einer russischen Fernsehserie, was während Russlands Krieg gegen die Ukraine eigentlich unvorstellbar scheint: Innerhalb weniger Tage entwickelte sich Ehrenwort eines Kerls. Blut auf dem Asphalt (Slowo pazana. Krow na asfalte, 2023) beiderseits der Schützengräben zur populärsten Serie des Jahres. Die Zuschauer- und Klickzahlen erreichten Rekordhöhen und der Titelsong Pyjala (dt. ›Glas‹) der tatarischen Band Aigel schaffte es an die Spitze diverser Hitparaden in beiden Ländern.[1] In der Russischen Föderation war die Serie zwar mit der Altersgrenze »18+« versehen und nur bei den privaten Streamingdiensten Wink und START zu sehen.[2] Doch schon während der Ausstrahlung der acht Folgen der ersten Staffel vom 9. November bis 21. Dezember 2023 verbreitete die Serie sich blitzschnell über Telegram und andere digitale Kanäle. Sätze wie »Kerle entschuldigen sich nicht« oder »Denk dran, du bist jetzt ein Kerl, du bist jetzt auf der Straße, und ringsherum sind Feinde« wurden zu geflügelten Worten. Pädagogen und Politikerinnen schlugen Alarm, als in der Presse Berichte auftauchten, die von durch die Serie inspirierten Schlägereien berichteten, und zwar sowohl in Russland als auch in der Ukraine.[3] „Matthias Schwartz: IN DER WELT DER WILDEN KERLE. Eine populäre Serie im Zeichen des russisch-ukrainischen Krieges“ weiterlesen

Autor: ZfL

Eva Geulen: Mann der Moderne ohne Wenn und Aber: DETLEV SCHÖTTKER ZUM 70. GEBURTSTAG

Dass das ZfL ihn seit Kurzem als Senior Fellow führt, passt so gar nicht zu der ungestümen Neugierde und den kreativen Energien, die sich Detlev Schöttker nicht nur bewahrt hat, sondern die jüngst über der Beschäftigung mit einem neuen Gegenstand eine neue Qualität gewonnen haben. Instantan, vehement und bedingungslos hat er sich nach dem Umzug des ZfL nach Wilmersdorf in ein neues Forschungsprojekt weniger vertieft als gestürzt. Doch recht besehen ist es kein neuer Gegenstand, sondern es sind seine alten Bekannten, die ihm rund um den Fasanenplatz wiederbegegnen. Ein größeres Geschenk als diese Nachbarschaft hätte man ihm vielleicht nicht machen können: Die literarische und kulturelle Moderne entstand hier! Der Fasanenplatz ist ein ›Freilichtmuseum‹ der Moderne mit Hauptmann, Brecht, Benjamin und vielen anderen. Und Detlev Schöttker wäre nicht Detlev Schöttker, wenn er die Öffentlichkeit nicht sogleich über einige seiner Funde und Entdeckungen informiert hätte. In der FAZ sind bereits mehrere Artikel von ihm über die erstaunliche Bedeutung unseres Kiezes für die Moderne erschienen. „Eva Geulen: Mann der Moderne ohne Wenn und Aber: DETLEV SCHÖTTKER ZUM 70. GEBURTSTAG“ weiterlesen

Jakob Moser: »DAS DÄMONISCHE BERLIN«: WALTER BENJAMIN ÜBER E. T. A. HOFFMANN

Wie die Literatur- und Theoriegeschichte zeigt, wurde das Dämonische im Gefolge von Goethe auf wirkmächtige Weise von den Dämonen entkoppelt.[1] Walter Benjamin brachte vor diesem Hintergrund E. T. A. Hoffmann ins Spiel, einen Schriftsteller, dessen »fieberhafte Träume« Goethe verschmähte.[2] Unter dem Titel Das dämonische Berlin sprach Benjamin im Februar 1930 in der Kinderstunde des Berliner Rundfunks über Hoffmann als Dichter der Großstadt.[3] Obwohl das Wort »dämonisch« nur im Titel fällt, eröffnet der Vortrag eine neue Sicht auf das post-goethesche Dämonische, denn die Medialität des Dämonischen wird darin auf mehreren Ebenen reflektiert, die das Radio selbst involvieren. „Jakob Moser: »DAS DÄMONISCHE BERLIN«: WALTER BENJAMIN ÜBER E. T. A. HOFFMANN“ weiterlesen

Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100

February 18th 2024 marked the centenary of the birth of Evald Ilyenkov (1924–1979) – a brilliant and influential Soviet philosopher whose most important early works remained unpublished during his lifetime (fig. 1). Two days before Ilyenkov’s 100th birthday, Russian opposition leader Alexei Navalny was found dead in a Siberian prison colony; that news overshadowed the little attention given to Ilyenkov’s anniversary in Russia. The manner in which Ilyenkov’s centenary and Navalny’s death were treated reflects memory culture in Putin’s Russia, where the legacies of Soviet Marxism are often suppressed by ultra-nationalist propaganda. Abroad, Ilyenkov’s prestige has seen a remarkable rise in recent years, accompanied by translations and new scholarship in, for example, Sweden, Ukraine, Peru, Turkey, Canada and Cuba. „Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100“ weiterlesen

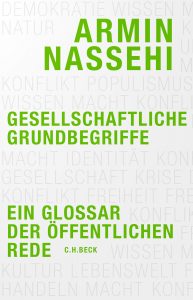

Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Glossare zu Leitvokabeln der Gegenwart entstanden, auffällig oft konzipiert von Soziolog*innen. Mit diesem flexiblen Genre lässt sich auf die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, die auch in der Sprache ihren Niederschlag finden. Die Transformationen der Semantik indizieren tiefgreifende Wandlungen kollektiver Wahrnehmungsweisen, Erwartungshaltungen sowie Zeitvorstellungen; ihre Analyse dient so einer historischen Selbstaufklärung der Gegenwart, die sich mit wachsender Geschwindigkeit selbst überholt und ins Präzedenzlose vorstößt. Armin Nassehis Buch zu gesellschaftlichen Grundbegriffen setzt diese Reihe soziologischer Standortbestimmungen im Medium der Sprachreflexion fort (Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München: Beck 2023). „Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS“ weiterlesen

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Glossare zu Leitvokabeln der Gegenwart entstanden, auffällig oft konzipiert von Soziolog*innen. Mit diesem flexiblen Genre lässt sich auf die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, die auch in der Sprache ihren Niederschlag finden. Die Transformationen der Semantik indizieren tiefgreifende Wandlungen kollektiver Wahrnehmungsweisen, Erwartungshaltungen sowie Zeitvorstellungen; ihre Analyse dient so einer historischen Selbstaufklärung der Gegenwart, die sich mit wachsender Geschwindigkeit selbst überholt und ins Präzedenzlose vorstößt. Armin Nassehis Buch zu gesellschaftlichen Grundbegriffen setzt diese Reihe soziologischer Standortbestimmungen im Medium der Sprachreflexion fort (Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München: Beck 2023). „Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS“ weiterlesen

Sebastian Truskolaski: AKTIVISMUS, OFFENSIV UND POLEMISCH: Randbemerkung zur Frühgeschichte eines Begriffs

Einige Beiträge zum aktuellen ZfL-Jahresthema erinnerten zuletzt an dieser Stelle daran, dass das Begriffspaar »Aktivismus und Wissenschaft« von einem alten Spannungsverhältnis geprägt ist, welches sich gegenwärtig wieder bemerkbar macht. Eva Geulen etwa verweist auf den etliche Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert kennzeichnenden Gegensatz zwischen einer sich weltfremd im Elfenbeinturm ereignenden vita contemplativa und einer sich engagiert-praktisch gestaltenden vita activa. Zur Veranschaulichung nennt sie eine »Kontroverse zwischen Herbert Marcuse und Jürgen Habermas aus den späten 1960er Jahren«, in der Aspekte des Verhältnisses von Theorie und Praxis verhandelt wurden. In der Folge wird die Frage aufgeworfen, ob denn die Polarität von »›Elfenbeinturm‹ vs. Engagement« unter heutigen Bedingungen so noch bestehe oder ob wir es nicht eher »mit einer bisher unbekannten Konvergenz eines Aktivismus ›von oben‹ und ›von unten‹ zu tun« haben. „Sebastian Truskolaski: AKTIVISMUS, OFFENSIV UND POLEMISCH: Randbemerkung zur Frühgeschichte eines Begriffs“ weiterlesen

Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR

»Erst der neue Zweck macht die neue Kunst«, erklärte Bertolt Brecht in seinem kurzen Essay Über Stoffe und Formen von 1929.[1] Formuliert als Begründung für die Entwicklung seiner Lehrstücke um 1930, liefert Brechts Äußerung einen Zugang zu den Debatten über den politischen Nutzen von Literatur nicht nur in der Zwischenkriegszeit, sondern auch in unserer Gegenwart. Obwohl die Äußerung den Anschein eines unerschütterlichen künstlerischen Dogmas hat, verbleibt sie in einer ambivalenten Schwebe zwischen zwei scheinbar konträren Positionen in Bezug auf die eigentlichen Verpflichtungen engagierter Kunst. Einerseits scheint Brechts Satz auf dem absoluten Vorrang des politischen Engagements vor ästhetischen Belangen zu bestehen, indem er suggeriert, dass die inneren Funktionsweisen der Literatur notwendigerweise einem äußeren (d.h. politischen oder gesellschaftlichen) Zweck untergeordnet sind; andererseits behauptet er, dass Politik für den Künstler nur insofern von Wert ist, als sie eine radikale Umgestaltung der Muster und Formen der Kunst ermöglicht. Anders ausgedrückt: Künstlerische Innovationen scheinen ohne eine vorherige Verpflichtung auf (politische oder gesellschaftliche) Zwecke, die als außerhalb der Kunst liegend vorgestellt werden, undenkbar zu sein. Doch gleichzeitig muss, was die Arbeit des Schriftstellers betrifft, der Wert dieser ›vorherigen‹ Verpflichtungen an ihrem Vermögen gemessen werden, neue ästhetische Formen hervorzubringen. Brecht zufolge birgt die Frage nach den Verpflichtungen der Kunst eine unauflösbare Dialektik: Kunst und politischer Zweck sind einander nicht äußerlich, ihre Beziehung ist nicht durch Konflikt oder gegenseitigen Ausschluss gekennzeichnet, sondern vielmehr durch das Versprechen schöpferischer Reibung und gegenseitiger Bereicherung. „Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR“ weiterlesen

Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion

Februar ist Black History Month[1] und damit der ideale Zeitpunkt, eine Blogserie über Berliner Orte zu beginnen, die wir – Gianna Zocco und Sandra Folie – im Zuge unseres neuen Forschungsprojekts »Schwarze Narrative transkultureller Aneignung« besuchen: Museen, Theater, Verlage, Archive usw., die für eine afroeuropäisch fokussierte Literatur- und Kulturforschung relevant sind und mit denen wir ins Gespräch kommen wollen.[2] Die erste Exkursion führte mich zur Ausstellung BERLIN GLOBAL im Humboldt Forum, die zu zeigen versucht, »wie die Stadt und ihre Menschen mit der Welt verbunden sind«[3]. Sie beruft sich dabei auf eine vielstimmige, partizipative Konzeption und Umsetzung und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema des Kolonialismus und seinen Nachwirkungen.

Unter dem Titel »Sichtbar werden« führten eine externe afrodeutsche Expertin und eine Museumsvermittlerin im Gespräch – miteinander, aber auch mit der Gruppe – durch die Spuren Schwarzer[4] Geschichte(n) in der Ausstellung.[5] Welche Aspekte Schwarzer Geschichte(n) müssen aber in einer solchen Ausstellung erst im Rahmen einer speziellen Führung »sichtbar werden«, fragte ich mich vorab. Und würde sich die Führung mit ihrem Anspruch der Sichtbarmachung als ein Akt des narrating back und damit der partiellen oder temporären Aneignung eines (zu) weiß kodierten Raumes wie des Humboldt Forums[6] begreifen lassen? „Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion“ weiterlesen

Elke Schmitter: LET’S CALL IT NACHBARSCHAFT

Im Sommer 2023 zogen das ZfL, das ZAS und die gemeinsame Verwaltung der Geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin aus der Schützenstraße in Berlin-Mitte nach Wilmersdorf. In dem an der Pariser Str. 1, Ecke Meierottostr. 8 neu errichteten Gebäude ACHTUNDEINS von Eike Becker_Architekten bespielen die Zentren nun insgesamt drei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich, von außen einsehbar, die Forschungsbibliotheken von ZfL und ZAS sowie der Eberhard-Lämmert-Saal. Während des Neujahrsempfangs, mit dem sich ZfL, ZAS und die GWZ am 11. Januar 2024 der unmittelbaren Nachbarschaft vorstellten, entstand die Idee zu dieser Glosse.

Die Redaktion „Elke Schmitter: LET’S CALL IT NACHBARSCHAFT“ weiterlesen

Patrick Eiden-Offe: EDITIONSPHILOLOGIE ALS AKTIVISMUS: Der umkämpfte Hölderlin

In Erinnerung an Marianne Schuller

Am 6. August 1975 lädt der Verlag Roter Stern in Frankfurt am Main zu einer Pressekonferenz ins Hotel Frankfurter Hof. Hier präsentieren der Verleger KD Wolff, ehedem Bundesvorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, und der ehemalige Werbegrafiker D. E. Sattler den Einleitungsband ihrer neuen Hölderlin-Ausgabe. Die zwanzigbändige Edition soll in fünf Jahren abgeschlossen sein; tatsächlich erscheint der letzte Band 2008. Aufsehenerregend war die neue Ausgabe vor allem wegen ihrer Editionsprinzipien: Alle Handschriften werden im Faksimile wiedergegeben, eine »typographische Umschrift« bildet die Schriftbildlichkeit der Handschriftenblätter ab, eine »Phasenanalyse« macht den zeitlichen Charakter des Entwurfsprozesses nachvollziehbar. Aufsehenerregend war aber auch, dass die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (FHA) von Anfang an unter einem politisch-aktivistischen Stern stand: »Roter Stern über Hölderlin« oder »Liest Marx jetzt Hölderlin?« lauteten einschlägige Überschriften in der Presse. „Patrick Eiden-Offe: EDITIONSPHILOLOGIE ALS AKTIVISMUS: Der umkämpfte Hölderlin“ weiterlesen