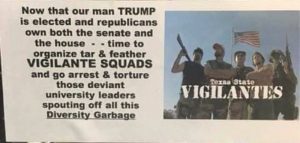

Diversität scheint auf den ersten Blick ein wenig umstrittener gesellschaftlicher Wert zu sein. Die jüngeren Entwicklungen in der politischen Landschaft der USA haben in den letzten Jahren jedoch gezeigt, dass ›Diversität‹ als hochgradig umkämpfter Begriff verstanden werden muss. Einen Tag nach der Wahl von Donald Trump am 8. November 2016 kursierte an der Texas State University folgender Flyer:

Diese triumphierende Geste von Studierenden, die sich vom linksliberalen Konsens der amerikanischen Colleges und Universitäten distanzieren, macht die Spannung sichtbar zwischen einem im universitären Raum seit den 1990er Jahren stabilisierten identitätspolitischen Diskurs, für den Diversität und Multikulturalismus zentrale Werte sind, und einer alten sowie neuen Rechten, die sich, durchaus genussvoll, gegen die etablierte Political Correctness und angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit wendet. Die Kritik an gewissen Formen des identitätspolitischen Diskurses kam in den Jahren vor der Wahl Trumps aber nicht nur von rechts, sondern auch aus dem linksliberalen Milieu: »I’m a liberal professor, and my liberal students terrify me«.[1] Was damit gemeint ist, lässt sich an Studierendenprotesten an unzähligen Colleges und Universitäten der USA zeigen. Die dort mittlerweile selbstverständlich gewordenen Forderungen nach trigger warnings bei der Lektüre von klassischen Texten mit potenziell belastenden Inhalten und nach safe spaces, in denen insbesondere Minderheiten sicher sind vor jeglicher Diskriminierung, bereiten sowohl konservativen als auch liberalen Professoren Sorgen um die Rede- und Meinungsfreiheit im universitären Raum. Dass diese Problematik sich auch im Begriff der Diversität bündeln kann, zeigt ein Brief, den die Hochschulleitung des Oberlin College im Dezember 2015 erhielt und in dem eine Gruppe schwarzer Studierender 50 nicht verhandelbare Forderungen aufstellte und folgenden Vorwurf formulierte:[2]

Diese triumphierende Geste von Studierenden, die sich vom linksliberalen Konsens der amerikanischen Colleges und Universitäten distanzieren, macht die Spannung sichtbar zwischen einem im universitären Raum seit den 1990er Jahren stabilisierten identitätspolitischen Diskurs, für den Diversität und Multikulturalismus zentrale Werte sind, und einer alten sowie neuen Rechten, die sich, durchaus genussvoll, gegen die etablierte Political Correctness und angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit wendet. Die Kritik an gewissen Formen des identitätspolitischen Diskurses kam in den Jahren vor der Wahl Trumps aber nicht nur von rechts, sondern auch aus dem linksliberalen Milieu: »I’m a liberal professor, and my liberal students terrify me«.[1] Was damit gemeint ist, lässt sich an Studierendenprotesten an unzähligen Colleges und Universitäten der USA zeigen. Die dort mittlerweile selbstverständlich gewordenen Forderungen nach trigger warnings bei der Lektüre von klassischen Texten mit potenziell belastenden Inhalten und nach safe spaces, in denen insbesondere Minderheiten sicher sind vor jeglicher Diskriminierung, bereiten sowohl konservativen als auch liberalen Professoren Sorgen um die Rede- und Meinungsfreiheit im universitären Raum. Dass diese Problematik sich auch im Begriff der Diversität bündeln kann, zeigt ein Brief, den die Hochschulleitung des Oberlin College im Dezember 2015 erhielt und in dem eine Gruppe schwarzer Studierender 50 nicht verhandelbare Forderungen aufstellte und folgenden Vorwurf formulierte:[2]

»You include Black and other students of color in the institution and mark them with the words ›equity, inclusion and diversity‹, when in fact this institution functions on the premises of imperialism, white supremacy, capitalism, ableism, and a cissexist heteropatriarchy.«

Unterstützung fanden die Forderungen keineswegs nur bei einer Minderheit, etwa den schwarzen Studierenden; vielmehr wurde eine entsprechende Petition im Internet von 700 Studierenden unterzeichnet. Anders als der eingangs erwähnte (anonyme) Flyer, der an der Texas State University kursierte, stehen solche (öffentlichen) Aussagen für die gängige Wahrnehmung und Darstellung von Diversität auf Seiten von Studierenden, insbesondere in den Elite-Colleges. Die Begrifflichkeit der Diversität erscheint also als gleichermaßen relevant für die Selbstbeschreibung von Protagonisten des neueren studentischen Protests wie auch für zynische bis feindliche Fremdbeschreibungen eben dieser identitätspolitisch motivierten Bewegungen. Auffallend ist, dass der Begriff der Diversität, anders als etwa der der ›Identität‹ oder der des ›Privilegs‹ durch die Rechte nur selten übernommen und neu besetzt, sondern schlicht als Feindbegriff verwendet wird.

Im Juli 2016 veröffentlichte DIE ZEIT ein Dossier, dem zufolge sich derzeit weltweit die »größte Studentenbewegung seit 1968« formiere.[3] Das ist sicherlich überzogen, und aus soziologischer Sicht ist es fraglich, ob und inwieweit man hier überhaupt sinnvoll von einer neuen sozialen Bewegung sprechen kann. Dennoch bleibt die Frage, was das eigentlich für ein Phänomen ist, das offensichtlich seit Jahren den Alltag an US-amerikanischen Colleges prägt. Die Sozial- und Kulturwissenschaften bleiben bislang einigermaßen stumm und überlassen die Beobachtung weitgehend den Journalisten und Intellektuellen, die allerdings angesichts der teilweise absurden Forderungen und Ereignisse nur verwundert oder amüsiert den Kopf schütteln – man denke nur an die Ereignisse in Yale, wo Ende 2015 eine Diskussion darüber, ob es zu begrüßen ist, wenn die Verwaltung den Studierenden Vorschriften zu angemessenen Halloweenkostümen macht, zum Rücktritt des Masters des Silliman College führte.[4]

Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, sich dem Phänomen zunächst von der diskursiven und performativen Seite her zu nähern. Damit eröffnet man ein Spielfeld insbesondere für die Begriffsgeschichte, die das Vokabular der Bewegung historisieren und auf möglicherweise implizit bleibende akademische Quellen hin untersuchen kann. An die Stelle polemischer Kommentierung könnte dann etwa eine Art Historisches Wörterbuch des neuen studentischen Protests treten, das Einträge zu Leitbegriffen wie cultural appropriation, identity politics, intersectionality, microaggression, political correctness, rape culture, safe space, trigger warning oder white privilege enthielte. Natürlich dürfte in einer solchen Liste auch der Begriff der Diversität nicht fehlen. Allerdings handelt es sich bei ›Diversität‹ nicht um einen spezifisch mit der neuen Form studentischen Protests verknüpften Begriff. Zu verorten ist ›Diversität‹ zunächst in einem übergeordneten semantischen Feld, das beispielsweise auch die Begriffe ›Multikulturalismus‹, ›Identitätspolitik‹ und, auch wenn das eher eine polemische Fremdbeschreibung des Diskurses ist, ›Political Correctness‹ enthält. Dieses Feld verweist auf politische Leitplanken, die nicht nur den Aktivismus der Studierenden, sondern den politischen Diskurs der USA insgesamt prägen. Eine kursorische Analyse mit dem Google Ngram Viewer bestätigt dabei die Eindrücke, die sich auch von der Literaturlage her aufdrängen. Ende der 1980er Jahre kommt es demnach über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren zur parallelen Karriere dieser vier zentralen Begriffe: Die Verwendungshäufigkeiten von diversity und multiculturalism steigen markant an; die Ausdrücke identity politics und politial correctness tauchen in diesem Zeitraum gewissermaßen aus dem Nichts auf.

Natürlich ist hier nicht der Ort, der Vielzahl der möglichen Einträge eines solchen Wörterbuches nachzugehen. Die folgenden Erläuterungen beschränken sich auf den Begriff der Diversität und beleuchten dessen Funktion und Verwendungsweise in vier verschiedenen Kontexten, die letztlich auch den Hintergrund abgeben für die gegenwärtigen Formen studentischen Protests an amerikanischen Hochschulen.

Diversität im US-amerikanischen Alltag

In »American Mosaic Project« wurden zwischen 2003 und 2014 Alltagskonzeptionen und Wahrnehmungen von Diversität in vier US-amerikanischen Metropolregionen untersucht. Dabei konnten verschiedene Widersprüche, Ambivalenzen und Spannungen sichtbar gemacht werden: Einerseits, so die Autoren der Studie, seien Amerikaner offen und euphorisch, wenn sie darauf angesprochen werden, was Diversität für sie bedeute. Andererseits zeige sich insbesondere in der Face-to-face-Kommunikation, dass die meisten Befragten trotz dieser grundsätzlich positiven Einstellung Schwierigkeiten haben, zu erklären, was genau sie an Diversität als positiv und nützlich erachten. Wenn nach konkreten Erfahrungen gefragt wurde, drehten sich diese meist um die Interaktion mit Angehörigen anderer Ethnien (»racial others«). Entsprechend beschreibt Douglas Hartmann, einer der Projektleiter, den US-amerikanischen Diversitätsdiskurs als »deeply structured and informed […] by the language and experiences with race.«[5] Diese Diagnose deckt sich mit der des Literaturwissenschaftlers Walter Benn Michaels, der darüber hinaus die These formulierte, dass die identitätspolitische Zelebrierung von kultureller Diversität – sowie die Engführung von Diversität auf die Kategorie »race« – die latente Funktion habe, nicht über ökonomische Ungleichheit sprechen zu müssen.[6]

Diversität in den US-amerikanischen Sozial- und Kulturwissenschaften

Im den US-amerikanischen Sozial- und Kulturwissenschaften ist Diversität untrennbar verbunden mit der Trias von race, class und gender. In einem 1992 erschienenen Band zur Political-Correctness-Debatte hatte Paul Berman die These formuliert, dass die seit den 1960er Jahren aus Frankreich und Deutschland importierte Philosophie und kritische Theorie in eine spezifisch US-amerikanische Melange transponiert wurde: An die Stelle von Marx, Nietzsche, Saussure, Heidegger, Foucault, Marcuse, Derrida etc. sei ein »race/class/gender-ism« getreten. Bemerkenswert ist, dass Berman hier eine Theorie ohne Autor präsentiert. Es gebe keinen Klassiker, keine Autorität, keine verbindliche Definition, so dass der neue theoretische Überbau nur als Karikatur zugänglich sei: »culture and language are themselves only reflections of various social groups, which are defined by race, gender, and sexual orientation.«[7] Gegenüber Berman spitzt Michaels die Kritik an dieser Trias zu und problematisiert die Parallelisierung von racism, sexism und classism – denn was, so Michaels, kann mit Klassismus in diesem Zusammenhang überhaupt gemeint sein? Seine Antwort: In der identitätspolitischen Logik sind Individuen nicht deshalb benachteiligt, weil sie arm sind und über keine Ressourcen verfügen, sondern weil ihre Mitmenschen sie diskriminieren, weil sie arm sind. Michaels stellt entsprechend die Frage, ob der Sache wirklich gedient sei, wenn es nicht mehr darum gehe, Ungleichheiten abzubauen, sondern Armut als eigene Diversitätsdimension, letztlich als bewahrenswerten Aspekt von Identität zu begreifen.[8]

Diversität in Urteilen des US Supreme Court

Ein dritter wichtiger Bereich, in dem Fragen der Diversität mit hochschulpolitischen Fragen verknüpft werden, sind die Urteile des US Supreme Court zur Frage, ob Affirmative Action eine Diskriminierung weißer Studierender bedeutet. Das historisch wahrscheinlich wichtigste Urteil hierzu erging im Verfahren Bakke vs. Regents of the University of California (1978), in dessen Verlauf die neun Verfassungsrichter insgesamt sechs verschiedene Meinungen vorlegten. Ausschlaggebend war am Ende die Stellungnahme von Richter Lewis P. Powell, die darauf hinauslief, dass zwar das in diesem Fall beanstandete Zulassungssystem nicht verfassungskonform sei, dass es aber grundsätzlich legitim sei, wenn Universitäten in ihrer Zulassungspolitik die Ethnizität eines Bewerbers als Kriterium verwenden. Als Begründung dafür präsentierte Powell die Idee, dass die Diversität des Studierendenkörpers insgesamt ein legitimes Interesse der Universität sowie der einzelnen Studierenden sei, da diese alle durch den Kontakt mit anderen Kulturen und Meinungen profitierten. Die Geschichte der Verbindung von Affirmative Action und Diversität ist mit diesem Urteil keineswegs abgeschlossen, eine Reihe von weiteren Prozessen in verschiedenen Bundesstaaten und auch weitere Supreme-Court-Urteile haben die Hürden für Formen positiver Diskriminierung weiter erhöht. Was bleibt, ist eine historisch bedingte Verflechtung des Diversitätsdiskurses mit Gerichtsurteilen und einer verfassungsrechtlich durchaus umstrittenen Antwort auf die Frage, weshalb Diversität an Hochschulen ein besonderes und schützenswertes Allgemeingut ist.

Diversität im Blick der Hochschulverwaltungen

Ein vierter wichtiger Kontext der Darstellung von Diversität sind die Selbstdarstellungen von Universitäten bzw. Universitätsverwaltungen. Im Blick auf die Diskussion um Affirmative Action ist es zunächst instruktiv, wie amerikanische Universitäten offizielle Statistiken und Schaubilder zur ethnischen Zusammensetzung der Studierenden sowie des Lehrkörpers publizieren. Differenziert wird in erster Linie nach den auf ethnischer Abstammung beruhenden identitätspolitischen Kategorien (»White«, »Hispanic«, »African American«, »Native American«). Insbesondere die hochkompetitiven Colleges und Universitäten publizieren Zulassungsstatistiken, die nach Geschlecht und Ethnizität differenzieren, wobei Ethnizität sich jeweils nur auf US-Bürger bezieht und unterschieden wird von »international students«. Diversität, so scheint es, wird durch nationale Minderheiten, nicht aber durch internationale Studierende gefördert. Einflussreicher als solche Darstellungen des Studierendenkörpers ist die Institutionalisierung des Ideals der Diversität in Form eines Diversity Managements. Zu diesem Phänomen, und eben auch zu diesem Begriff, wäre mehr zu sagen, als an dieser Stelle möglich ist. Erwähnt sei nur, dass die Etablierung von Diversity Management an Hochschulen in den USA oft als eine Art Konfliktberuhigung betrieben wird, also unmittelbar auf Forderungen von Studierenden reagiert, während es beispielsweise in Deutschland eher eine Top-down-Strategie ist, die auf einen einigermaßen stabilen politischen Konsens zurückgeführt werden kann – den Studierende und Lehrende weitgehend teilen, ohne sich aber sonderlich dafür zu engagieren.

Diversität der Diversität

Abschließend sei die Frage gestellt, ob dem Diversitätsbegriff im Kontext der amerikanischen Studierendenproteste eine verengende oder eine horizonterweiternde Funktion zukommt. Zunächst könnte man vermuten, dass der Begriff die identitätspolitische Verengung von Identität auf Ethnizität zu korrigieren vermag: Explizite Definitionen von Diversität verweisen ja immer auf die Vielzahl von Unterscheidungen neben der klassischen Kategorie der Ethnizität. Andererseits entsteht genau deshalb aber auch eine diskursive Verengung: Wenn der Begriff der Diversität sehr verschiedene Kategorien in die Form einer Liste bringt, dann kann dies dazu führen, dass alle items auf der Liste nach der identitätspolitischen Logik gedacht werden. Das war der Punkt, den Autoren wie Berman oder Michaels an der akademischen Diversitätstrias race, class und gender kritisiert hatten. Liest man vor diesem Hintergrund aktuelle Studien zum studentischen Aktivismus, dann stellt sich durchaus der Verdacht ein, dass gängige Vorstellungen von Diversität gewissermaßen wenig konzeptionelle Diversität in sich selbst zulassen. So schreibt Robert Rhoads in einem aktuellen Beitrag zur US-amerikanischen studentischen Protestkultur einleitend über sein Vorgehen im Text: »I pay particular attention to race and racial issues, but consider other aspects of diversity as well.«[9] – Die anderen Aspekte klingen damit sehr nach ›unter ferner liefen‹. Hier müsste sorgfältiger reflektiert werden, ob und inwieweit diese anderen Aspekte von Diversität auch anders konzipiert werden können als die besagten »racial issues« oder ob letztere eben die Vorlage, das Muster sind, nach dem sämtliche Diversitätskategorien gedacht werden. Wenn dem so wäre, dann wäre Diversität eine Semantik, die Kategorien eher vereinheitlicht und gerade nicht diversifiziert.

[1] Edward Schlosser: I’m a liberal professor, and my liberal students terrify me. Vox, 03.06.2015, https://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid.

[2] Heller, Nathan: The Big Uneasy. What’s roiling the liberal-arts campus? The New Yorker, 30.05.2016, http://www.newyorker.com/magazine/2016/05/30/the-new-activism-of-liberal-arts-colleges.

[3] Rudi Novotny/ Pham Khuê/ Marie Schmidt: Die neuen Radikalen. DIE ZEIT, 14.07.2016.

[4] David Kaldewey: Der Campus als ›Safe Space‹. Zum theoretischen Unterbau einer neuen Bewegung. Mittelweg 36 (2017), Heft 4/5, S. 132–153.

[5] Douglas Hartmann: Reflections on Race, Diversity, and the Crossroads of Multiculturalism. The Sociological Quarterly 56 (2015), Nr. 4, S. 623–639, hier S. 631.

[6] Walter Benn Michaels: The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality. New York 2006.

[7] Paul Berman (Hg.): Debating P.C. – The Controversy over Political Correctness on College Campuses. New York 1992, S. 14.

[8] Walter Benn Michaels: The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality, New York 2006, S. 106.

[9] Robert A. Rhoads: Student Activism, Diversity, and the Struggle for a Just Society. Journal of Diversity in Higher Education 9 (2016), Nr. 3, S. 189–202, hier S. 190.

David Kaldewey ist Professor für »Wissenschaftsforschung und Politik« und Direktor der Abteilung Wissenschaftsforschung am Forum Internationale Wissenschaft in Bonn.

Der Text geht zurück auf seinen Vortrag bei der Jahrestagung des ZfL, »Diversität darstellen« (11./12.1.2018), die wir auf dem ZfL BLOG in loser Folge dokumentieren. Bislang erschienen sind die »Einleitung« zur Tagung von Mona Körte, Georg Toepfer und Stefan Willer und »Ordnung des Diversen. Typeneinteilungen um 1900« von Jutta Müller-Tamm.

VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: David Kaldewey: »In the Name of Diversity«: Zur Neuformierung studentischen Protests an amerikanischen Universitäten, in: ZfL BLOG, 16.7.2018, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2018/07/16/david-kaldewey-in-the-name-of-diversity-zur-neuformierung-studentischen-protests-an-amerikanischen-unversitaeten/].

DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20180716-01