1.

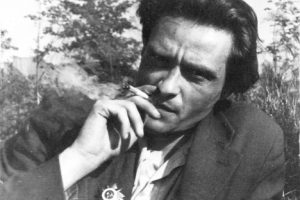

Der in Deutschland wohl bekannteste Schriftsteller aus der Ukraine, Juri Andruchowytsch, sagte im Sommer in einem Interview auf dem Buchfestival »BestsellerFest 2025« im westukrainischen Lwiw: »In der Ukraine gibt es viel mehr Menschen, die ein Foto zusammen mit mir haben, als solche, die auch nur ein einziges meiner Bücher gelesen haben.«[1] Damit dürfte Andruchowytsch nicht alleine sein. Schaut man sich die Verkaufszahlen der in den letzten zehn Jahren ins Deutsche übersetzten Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Ukraine im Land selbst an, zeigt sich: Sie erhalten zwar internationale Preise, Stipendien und Einladungen, doch zu Hause erreichen sie nur ein recht überschaubares Publikum.

Bestseller schreiben andere, die wiederum bei uns kaum jemand kennt. Bis 2014 waren dies häufig russischsprachige Bücher, die auch in anderen Ländern des postsowjetischen Raums, insbesondere in der Russischen Föderation, verkauft werden konnten.[2] Seit dem Euromaidan 2013/14 und Russlands anschließender Invasion sowie aufgrund verschärfter Sprachgesetze, die auf eine Förderung ukrainischsprachiger Literatur und ein Zurückdrängen des Russischen zielen, hat sich die Lage jedoch geändert.[3] Heute verkaufen sich auch auf Ukrainisch publizierte Werke hunderttausendfach. „Matthias Schwartz: In der Finsternis des Krieges. DER UKRAINISCHE BESTSELLER-AUTOR ILLARION PAVLIUK“ weiterlesen