1.

In den Literaturwissenschaften ist der Begriff des Digitalen bislang vor allem dort in Erscheinung getreten, wo jüngere literarische Phänomene der letzten ca. 30 Jahre verhandelt werden – Phänomene also, wie sie im Zuge der elektronischen Textverarbeitung am PC und der Nutzung des Internets entstanden sind. Zu denken ist hier etwa an die Diskussionen um neue narrative Strukturen im Kontext von hypertext fiction, um die multimediale Zusammenführung von Bild, Ton und Schrift im Rahmen von sogenannter net poetry oder um die Transformation von Leser-Text-Beziehungen durch die (interaktiven) Rezeptionsbedingungen des reading on screen.[1] Auch wo Literatur- und Medienhistoriker eine archäologische Rekonstruktion der Vorläufer bzw. historischen Wurzeln von (heute so bezeichneter) »digitaler Literatur« unternommen haben, galt das Interesse vornehmlich früheren Formen von »Computer-Dichtkunst« oder »Maschinenpoesie«, die sich ab den späten 1950er Jahren zu entwickeln begannen.[2]

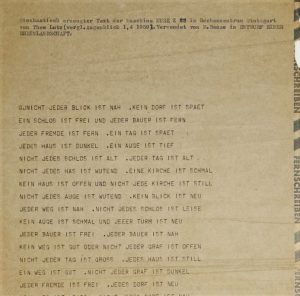

Eine zentrale Rolle in solchen Ursprungserzählungen spielt der Informatiker Theo Lutz, dessen Stochastische Texte (1959) meist als Auftakt der digitalen Programmierung von Dichtung angesehen werden und die in dieser Pionierfunktion auch schon zur feuilletonistischen Jubiläumsbildung gedient haben.[3] Lutz erzeugte seine Texte auf der Basis eines aus Kafkas Schloss-Roman entnommenen Inventars von Wörtern, die er mithilfe der Dualzahlen 0 und 1 zu einem binären Code verschlüsselte, in einen Z22-Rechner einspeiste und dann nach einem arithmetischen Zufallsprinzip automatisch miteinander kombinieren ließ. Die daraus resultierenden numerischen Sequenzen wurden zunächst auf Lochkarten gespeichert und anschließend mithilfe eines Fernschreibers wieder in verbale Form (zurück‑)übertragen, wodurch sich Satzketten der folgenden Art ergaben: »JEDER FREMDE IST FERN. EIN TAG IST SPAET / JEDES HAUS IST DUNKEL. EIN AUGE IST TIEF« (Abb. 1).

Indes: Was Pioniere der rechnerbasierten Textgenerierung wie Lutz produzierten, besitzt weniger den Stellenwert exklusiver Anfänge, sondern ist vielmehr Teil einer weitaus breiter geführten Auseinandersetzung mit der Digitalisierbarkeit von Dichtung und der Digitalität von (natürlicher) Sprache – einer Auseinandersetzung, die sich in den 1950er und 60er Jahren auch, ja sogar überwiegend jenseits solcher Anwendungen von früher Computertechnologie formierte. Um den Blick für diese Entwicklung zu öffnen, bedarf es dabei zunächst einer Art Rückbesinnung auf die semantische Spannweite des Begriffes ›digital‹. Denn dieser ist, wie etwa der Medienwissenschaftler Florian Cramer gegen aktuell gängige Gebrauchsweisen geltend gemacht hat, durchaus nicht auf die Operationen elektronischer Rechenmaschinen zu beschränken:

»According to a more precise technical definition of the word ›digital‹, digital information is not necessarily encoded as zeros and ones, nor does it need to be processed by any kind of computing device, whether electronic or non-electronic. Rather, ›digital‹ refers much more broadly to any kind of information that is […] divided up into (a) unambiguously countable units that (b) stem from a finite repertoire of symbols.«[4]

Als ›digital‹ wären demnach – allgemeiner – solche Zeichenordnungen aufzufassen, die auf eine begrenzte Menge diskreter und zumindest prinzipiell abzählbarer Einheiten zurückführbar sind, die nach bestimmten festgelegten Regeln miteinander verknüpft werden. In diesem Sinne lotet etwa auch ein Gedicht wie worte sind schatten des Schweizers Eugen Gomringer (Abb. 2), entstanden ein Jahr vor den Lutz’schen Texten, Digitalität als grundlegendes sprachliches Strukturprinzip aus. Denn worte sind schatten beruht auf einem Set von lediglich vier Substantiven und zwei Verben, die nach vollständig formalisierbaren Prinzipien von Wiederholung und Variation sequenziell miteinander kombiniert werden. Die strukturellen Homologien zu den Stochastischen Texten sind jedenfalls deutlich; und nicht von ungefähr sah der Informationstheoretiker Max Bense, unter dessen Ägide Lutz seine Kompositionen erstellte, in der poetischen Praxis des Autorsubjekts Gomringer ein Beispiel und Vorbild für die »logische Programmierung« von Dichtung.[5]

2.

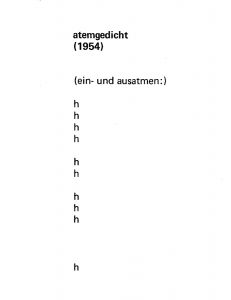

Radikaler noch als Gomringers Komposition verfährt ein – nochmals früherer – Text eines anderen Autors der Nachkriegsdekaden, der seine poetische Produktion gleichfalls ganz explizit im Kontext eines epochalen Trends hin zur Entwicklung von »code-sprachen« situierte:[6] Gerhard Rühms atemgedicht (Abb. 3), das schon 1954, in der Gründungsphase der mit H.C. Artmann, Konrad Bayer, Oswald Wiener und Friedrich Achleitner geformten Wiener Gruppe, entstand.

Sieht man von der paratextuellen Rahmung vorerst ab, so basiert Rühms Gedicht auf einem Zeichenrepertoire, wie es begrenzter und zählbarer kaum sein könnte: einem einzigen Buchstaben, dem »h«, das hier insgesamt achtmal und in Clustern bzw. Strophen von variierender Länge (4, 2, 3, 1) wiederholt wird. Aus dieser typografischen Anordnung ergibt sich eine rhythmische Gliederung, die insbesondere im Leerraum vor der letzten Zeile und dem dadurch angezeigten Moment von Aufschub, Spannung und Steigerung zum Tragen kommt. So jedenfalls ließe sich die temporale Funktion der räumlichen Organisation im Hinblick auf die in Klammern gesetzte Lese- bzw. Sprechanweisung verstehen. In theatral-performativer Hinsicht, d.h. als Notation für eine (wenngleich aufs Äußerste reduzierte) stimmlich-respiratorische Realisierung, läuft der Text auf einen verzögerten und dadurch als spannungslösend inszenierten Akt des Ausatmens/Aussprechens hinaus. Er operiert somit offenkundig im Register einer an körperlichen Sprachvollzügen interessierten Poetik, was im Übrigen auch die später erfolgte Aufnahme des atemgedichts in den Band auditive poesie der Rühm’schen Werkausgabe unterstreicht.[7] Tatsächlich jedoch leistet das atemgedicht über diese performativ-akustische Dimension hinaus (oder eher durch sie hindurch) noch etwas anderes, das in der schon angedeuteten Weise mit Fragen sprachlicher Digitalität und zugleich mit den materiellen Dimensionen poetischer Textherstellung zu tun hat.

In seinem Band Poetik der Schreibmaschine (2018) hat Rühm dem nur wenig bekannten österreichischen Erfinder Peter Mitterhofer eine Hommage gewidmet, der wie andere Konstrukteure des 19. Jahrhunderts auf eine mechanisierte Form der individuellen Schriftproduktion hinarbeitete.[8] Mit dem Erfolg vor allem amerikanischer Modelle des typewriter um und nach 1900 hielt dann, wie Friedrich Kittler gezeigt hat, ein neues technisches Regime auch in literarische Schreibprozesse Einzug, wobei der Anschlag der Tasten durch einzelne Finger – also ein digitalisiertes Verfahren im Wortsinn des Lateinischen digitus (Finger) – an die Stelle der kontinuierlichen Züge der Handschrift rückte.[9] Die weitreichendsten ästhetischen Konsequenzen aus dieser Verschiebung wurden aber erst einige Zeit später, in der sogenannten typewriter poetry, gezogen, die sich vor allem ab den 1940er Jahren zu etablieren begann.[10] Hier trat die Schreibmaschine in ihrer Funktionsweise als Inskriptionsapparat selbst in den Vordergrund und wurde nicht länger (nur) als Mittel, sondern als systematischer Ausgangspunkt und primärer Gegenstand der Texterzeugung begriffen. Beispiele für diese Erkundung und Ausstellung von Schrift als Tastatur gewordenes Alphabet finden sich u.a. bei ost- und westdeutschen Autoren wie Carlfriedrich Claus und Claus Bremer, in Österreich etwa bei Ernst Jandl und den Kernmitgliedern der Wiener Gruppe, was auch die in Rühms Poetik der Schreibmaschine abgedruckten Texte exemplarisch dokumentieren.

So gibt sich auch das atemgedicht mit seiner Aus- und Alleinstellung des Buchstabens »h« als Produkt genuin schreibmaschinenbasierter Texterzeugung zu erkennen und liefert damit zugleich einen Schlüssel zu seiner digitalen Organisation. Die poetische Grundoperation des Textes ist jedenfalls eine der Isolierung: Indem sich das »h« von jeglicher vokalischen Anbindung löst, wird das im Titel semantisch adressierte ›Hauchen‹ grafisch sozusagen auf seine phonemische Minimalform reduziert. Dass dabei ein jeweils einzelner Buchstabe (bzw. ein einzelner Anschlag) eine eigene Zeile markiert, unterstreicht den diskreten Charakter der alphabetischen Zeichen zusätzlich; es legt die »disjointedness« der »characters« noch weiter frei, die nach Nelson Goodman den entscheidenden Aspekt von schriftlicher Notation bildet und den digitalen Charakter des Mediums Text begründet.[11]

Einerseits hat man es bei Rühm also mit einer buchstäblichen Zerlegung des Hauchs (oder Hauchens) in eine seriell-diskontinuierliche Zeichensequenz zu tun. Andererseits wird der reduktive Gestus seines atemgedichts darin deutlich, dass es den Übergang vom bloßen respiratorischen Geräusch zum artikulierten Sprachlaut erkundet. Denn das »h« ist – seiner phonetischen Klassifikation nach – ein Frikativ (oder Spirant) und besetzt in dieser Eigenschaft gerade die Schwelle zwischen jener körperlichen Atembewegung, die Rühm in seiner Leseanweisung evoziert, und einem klar definierten bzw. definierbaren Phonem, das mittels grafischer Symbole notiert werden kann.

3.

In ihrem viel beachteten Buch My Mother Was a Computer (2005) hat die amerikanische Literaturwissenschaftlerin N. Katherine Hayles die Genealogie von digitaler Kultur im 20. Jahrhundert beleuchtet und in diesem Zusammenhang angemerkt:

»Over millennia, humans have developed biological modifications and technological prostheses to impose digitization on these analog processes [of sensorial experience, TW], from the physiological evolution needed to produce speech to sophisticated digital computers. From a continuous stream of breath, speech introduces the discreteness of phonemes; writing carries digitization farther by adding artifacts to this physiological process, developing inscription technologies that represent phonemes with alphabetic letters.«[12]

Menschliche Kulturgeschichte wird hier insgesamt als fortgesetzter Digitalisierungsprozess begriffen, der eine wachsende Entfernung – und gemeint ist wohl auch: Entfremdung – von der analogen Kontinuität physischer Wahrnehmungsvorgänge impliziert. Vorausgesetzt ist dabei eine Vorstellung von natürlicher Ganzheit (»a continuous stream«), die in der Zeichenordnung von Rühms atemgedicht allerdings von Beginn an suspendiert und unterlaufen wird. Gewiss zielt dieser Text – in seiner Funktion als Sprech- oder Atemanleitung – auch auf eine lautphysiologische Ausführung durch den lebendigen Körper. Doch er bringt in seinen elementaren Vollzügen über die Serie der zu ›atmenden‹ grammata zugleich eine ihrerseits digitalisierte Grundstruktur zur Geltung. Dem Hauch bzw. Hauchen wird auf diese Weise selbst ein als diskontinuierlich inszenierter Charakter zu- und eingeschrieben.

Von hier aus lässt sich wieder auf die jüngere Vergangenheit und die eingangs berührte Frage zurückkommen, was von wissenschaftlicher Seite gemeinhin als digitale Literatur verstanden und bezeichnet wird. Seit der Jahrtausendwende hat sich in der Forschung auf beiden Seiten des Atlantiks eine durchaus prominente Tendenz etabliert, die experimentelle Dichtung der 1950er und 60er Jahre in einen engen Zusammenhang mit literarischen Entwicklungen des frühen 21. Jahrhunderts zu rücken und vor allem angesichts der grafischen Innovationen computer- und internetbasierter Textkompositionen von einer erneuerten »Aktualität«, »Renaissance« oder gar »Vollendung« speziell der Konkreten Poesie in unserem digitalen Zeitalter zu sprechen.[13] Tatsächlich lässt sich diese Renaissance heute auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Pinterest verfolgen, auf denen verschiedene Accounts betrieben werden, die ganz der Dokumentation und neuerlichen Popularisierung jener älteren Dichtungsexperimente gewidmet sind (und auf denen sich u.a. auch das Rühm’sche atemgedicht ›gepinnt‹ wiederfindet).[14]

Immer wieder wird auch die Ansicht vertreten, das inhärente Potenzial jener älteren Experimente sei mit der Entwicklung heutiger digitaler Technologien – sprich: durch den Einzug von Dichtung ins Internet und dort möglich gewordene Formen von dynamisch-visueller Textmodulation – vollends zur Entfaltung gelangt; jene früheren Verfahren hätten sich also gleichsam ›erfüllt‹, indem Sprache im Computer digitalisiert worden sei.[15] Diese teleologische Auffassung verkennt jedoch, in welch grundlegender Hinsicht schon poetische Verfahren der 1950er und 60er Jahre eine Art Digitalisierung ihres Sprachmaterials betreiben – oder präziser: wie sie in genuin avantgardistischem Gestus inhärent digitale Eigenschaften dieses Materials offenlegen. Obzwar in analogen Formaten wie Büchern, Zeitschriften, Postern und Flugblättern publiziert, gehören die betreffenden Texte einer historisch frühen Entwicklungsphase von digitaler Literatur an und legen damit zugleich eine Erweiterung, Differenzierung oder Revision dieses mittlerweile so häufig bemühten Begriffs nahe. Mediengeschichtlich ist dabei signifikant, dass diese Dichtungsexperimente zwar unter dem Eindruck neuer elektronischer Informationstechnologien und ihrer »Code-Sprachen« entstanden, ihre textuelle Realisierung aber vor allem im Rückgriff auf eine ältere Apparatur fanden, die zum Zweck gezielt digitaler Schreibpraktiken refunktionalisiert – oder besser noch: remedialisiert – wurde.[16]

Am Ende von Rühms Poetik der Schreibmaschine findet sich ein als nekrolog überschriebener Text (Abb. 4), eine Art Abgesang auf ein technisch längst obsolet gewordenes Medium. In seiner Zeichenordnung gibt er die bloße Anlage der mechanischen Tastatur wieder und hat somit buchstäblich die ihm zugrunde liegende Apparatur zum Inhalt, wobei die beiden einzigen Großbuchstaben P und M nochmals auf den Erfinder Peter Mitterhofer und die Anfänge der typewriter-Technologie im 19. Jahrhundert verweisen. Es ist eine Konfiguration, die rückblickend das Ende einer vergangenen Epoche des Schreibens markiert – und die doch in der Tastatur, mit der ich diese Wörter in den Computer tippe, weiterlebt.

Der Literaturwissenschaftler Tobias Wilke arbeitet am ZfL auf einer Heisenberg-Stelle an dem Projekt »Digitale Sprache. Linguistik, Kommunikationsforschung und Poetik im frühen Informationszeitalter«.

[1] Für einen Überblick über diese Debatten vgl. Ray Siemens/Susan Schreibman (Hg.): A Companion to Digital Literary Studies, Oxford 2008.

[2] Vgl. z.B. Bernhard Dotzler: Diskurs und Medium III: Philologische Untersuchungen. Medien und Wissen in literaturgeschichtlichen Beispielen, München 2001, S. 303–327, und David Link: Poesiemaschinen/Maschinenpoesie, München 2007.

[3] Vgl. Toni Bernhart/Sandra Richter: »Computer-Poesie: ›und kein engel ist schön‹«, in: Süddeutsche Zeitung, 27.10.2019.

[4] Florian Cramer: »Post-Digital Literary Studies«, in: MATLIT 4.1 (2016), S. 11–27, hier S. 12.

[5] Max Bense: »Klassifikation in der Literaturtheorie«, in: augenblick: Tendenz und Experiment 3.2 (Mai 1958), S. 4–16, hier S. 13.

[6] Gerhard Rühm: »vorwort«, in: Die Wiener Gruppe: Artmann, Bayer, Rühm, Wiener. Texte, Gemeinschaftsarbeiten, Aktionen, hg. von Gerhard Rühm, Reinbek bei Hamburg 1967, S. 5–36, hier S. 15.

[7] Vgl. Gerhard Rühm: gesammelte werke 3.1: auditive poesie, hg. von Michael Fisch, Berlin 2013, S. 23.

[8] Vgl. Gerhard Rühm: Poetik der Schreibmaschine. Hommage à Peter Mitterhofer, Klagenfurt 2018.

[9] Vgl. Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter, Berlin 1986.

[10] Vgl. dazu die Dokumentation in Marvin und Ruth Sackner (Hg.): The Art of Typewriting, London 2015.

[11] Vgl. dazu das Kapitel »The Theory of Notation« in Nelson Goodman: Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis/New York/Kansas City 1968, S. 127–173, hier insb. S. 133 und 160f.

[12] N. Katherine Hayles: My Mother was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts, Chicago/London 2005, S. 56.

[13] Vgl. z.B. Marjorie Perloff: »Writing as Re-Writing: Concrete Poetry as Arrière-Garde«, in: CiberLetras 17 (2007), und Roberto Simanowski: »Concrete Poetry in Digital Media«: Its Predecessors, Its Present and Its Future«, in: Dichtung Digital 3 (2004). Einer entsprechenden Logik folgen Künstlerpublikationen wie Victoria Bean/Chris McCabe (Hg.): The New Concrete: Visual Poetry in the 21st Century, London 2015.

[14] Siehe etwa das Pinboard mit dem Namen Concrete/Visual Poetry auf Pinterest.

[15] Vgl. Marjorie Perloff: »A Conversation with Kenneth Goldsmith«, in: Jacket 21 (Februar 2003).

[16] Zum Begriff von remediation vgl. Jay David Bolter/Richard Grusin: Remediation: Understanding New Media, Cambridge, Mass./London 2000.

VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Tobias Wilke: Digitale Sprache. Poetische Zeichenordnungen im frühen Informationszeitalter, in: ZfL BLOG, 12.10.2021, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2021/10/12/tobias-wilke-digitale-sprache-poetische-zeichenordnungen-im-fruehen-informationszeitalter/].

DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20211012-01